24. September – 1. Oktober 2019

Mit der Dunkelheit treffen wir in unserem Hostel „13 Cielos“ ein. Ein langhaariger Mann, Mauro, im Alter wahrscheinlich irgendwo in der Mitte zwischen Robert und mir, öffnet uns die Tür. Wir sind willkommen. Wir beziehen einen von zwei „Private Rooms“, alle anderen schlafen in „Dorms“ (Mehrbettzimmern mit Etagenbetten). Das ganze Haus wirkt auf uns wie eine freundlich verbundene Post-Hippie-Gemeinschaft. Auch wenn wir – nicht zuletzt unserer mangelnden Spanisch-Kompetenz wegen – außen vor bleiben, fühlen wir uns sofort wohl.

San Cristóbal liegt auf 2.200 Metern Höhe im mexikanischen Hochland. Hier ist es deutlich kälter als bisher. Nachts kühlt es auf einstellige Temperaturen herunter. Deckenventilatoren oder gar Klimaanlagen braucht man hier nicht. Dafür dicke Decken (und Socken).

Frühstück am ersten Morgen

Wie fast immer wachen wir früh auf, sitzen um 8 Uhr schon beim Frühstück ein paar Häuser weiter und sind froh, dass die Sonne scheint. Ein herrlicher Morgen. Die Stadt hat ein tolles Flair: Vieles wirkt alternativ und entspannt, wirklich alternativ und nicht so angestrengt, wie wir es in Tulum erlebt haben. Es sind auch nicht unbedingt Expats, die hier die Szene zu bestimmen scheinen. Es sind überwiegend mexikanische Aussteiger, die sich diese Stadt ausgesucht haben. Es herrscht ein wunderschönes klares Licht, als wir beginnen uns die (touristischen Bereiche der) Stadt zu erlaufen: Zwei Kirchen auf zwei Bergen an entgegengesetzten Seiten der Stadt. Vorbei an kleinen Geschäften, Chocolaterien, Cafés, Hostels, allesamt einladend in ein- oder zweistöckiger kolonialer Architektur untergebracht. Es sind noch wenige Leute unterwegs und nichts in dieser Altstadt deutet darauf hin, dass San Cristóbal mehr als 150.000 Einwohner hat. Die Luft, das Licht und die Fahnen über den Straßen erinnern uns ein wenig an Kathmandu in Nepal, auch wenn die Magie des gelebten Hinduismus hier keine Entsprechung hat. Wir fühlen uns beide gleich unglaublich wohl in dieser Stadt.

San Cristóbal

San Cristóbal

San Cristóbal

San Cristóbal

San Cristóbal

El Zócalo

Schuhputzer in San Cristobal

Roberto in San Cristóbal

Chocolatería

Wenn Jürgen Neubauer in seinem Buch „Mexiko – ein Länderporträt“ schreibt, die Mexikaner seien das dickste Volk der Erde und würden, da sie Gesundheit für eine Sache des Schicksals halten, niemals auf die Idee kommen, Sport zu treiben, so trifft das auf San Cristóbal nicht zu. Schlanke und auch weniger schlanke Menschen joggen an uns vorbei, trainieren auf Kirchenmauern Bauchmuskeln, fahren sportlich mit dem Mountainbike oder stretchen im Park. Auch für uns ist es toll, uns bewegen zu können ohne sofort klatschnass zu sein.

Das Essen hier ist fantastisch. An jeder Ecke gibt es gesundes, auch vegetarisches Essen. Zur Zeit übersteigt auch hier das Angebot die Nachfrage und wir sitzen das eine oder andere Mal allein in einem großen Lokal. Wir essen Portobello-Burger und seit Wochen mal wieder leckeres Gebäck: Bei einer kleinen „Panadería“, die sich auf mit süßen oder herzhaften Zutaten gefüllte Vollkorn-Blätterteig-Hörnchen spezialisiert hat, kaufen wir fast täglich ein.

Frühstück am ersten Morgen

In einem dieser leeren Lokale sehen wir unseren ersten Kolibri, unglaublich, einem Insekt gleich, an einer Blüte saugend – ein Wechsel aus Stillstand und schnellem Flug. Kolibris werden wir von jetzt an immer wieder sehen. Sie kommen unglaublich nahe, solange wir selbst ruhig bleiben und sind dann ebenso schnell wieder verschwunden.

In dieser Woche regnet es viel, sodass wir auf Ausflüge in die Nebelwälder oder zum Canyon verzichten. Die einzige Fahrt, die wir buchen, führt uns in zwei indigene Dörfer und dank unseres Guides ein wenig in deren gelebte Kultur ein (davon später mehr in einem eigenen Bericht).

„Der arme Poet“, in den „13 Himmeln“

Posada des Abuelitos, das erste Zimmer mit Tisch und Stuhl

Der kleine Hof

Entspannen …

Thomas hat eine Frisur nötig, durch Zufall laufen wir an einem kleinen Laden vorbei und werden vor der Tür gleich angesprochen. Der Salon sieht schick aus, es läuft coole Musik und uns wird Kaffee und auch Härteres zu trinken angeboten. Der Friseur, ein mit etwa 1,60 Meter wirklich kleiner Kubaner, cool gekleidet in Jeans und Bomberjacke wirft erst sich und dann mir den Kittel über. Seine ist eher eine Küchenschürze, was dem ansonsten sehr männlichen Outfit eine kleine Irritation verleiht. Meine sieht aus wie immer, nur dass sie in der Höhe, in der meine Hände im Schoß liegen, einen kreisrunden Ausschnitt mit durchsichtiger Plastikfolie hat. „Fummeln verboten?“ Käme auch nicht auf die Idee, aber wir können uns keinen anderen Reim darauf machen. Der Haarschnitt wird super, hier noch etwas mit dem Messer … fast eine Stunde sitze ich auf dem Stuhl. Für umgerechnet 5 Euro. Ich habe den Eindruck, dass wir beide, mein Friseur und ich, glücklich und erleichtert sind, dass trotz Sprachbarriere alles so gut geklappt hat.

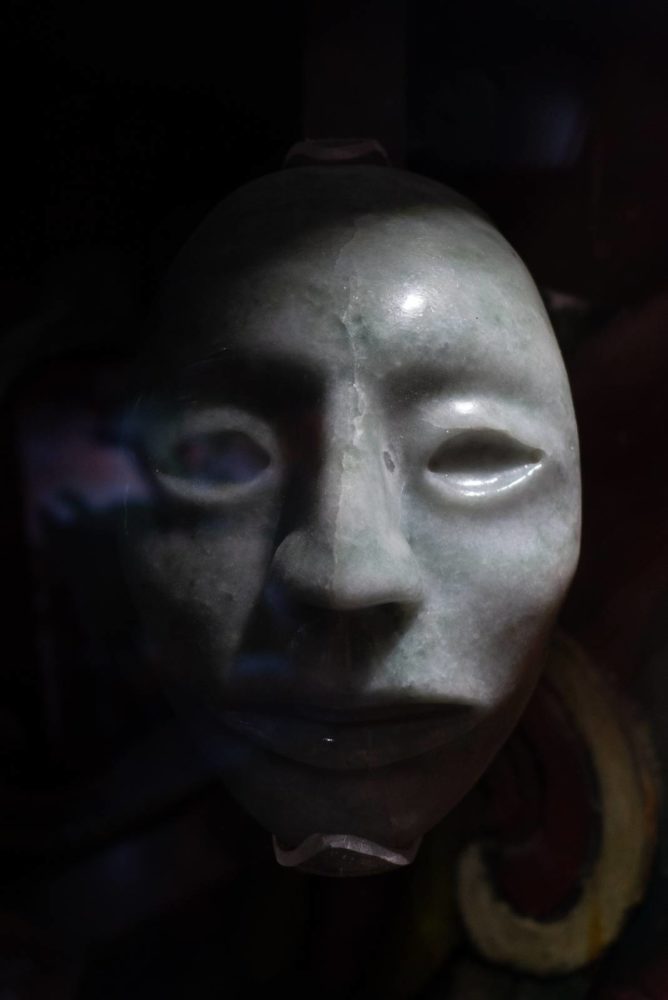

Tiazoltetl-Ixcuina, mexikanische Göttin der Liebe und der großen Reinigung.

Eine weitere Replique im Jade-Museum

Der touristische Kern der Stadt gruppiert sich um eine T-förmige Fußgängerzone, deren einer Schenkel sich eher an ein alternatives Publikum zu wenden scheint, während der andere mit als „Museen“ getarnten Geschäften für heimischen Bernstein (Ambar) und mexikanische Jade, entsprechenden Restaurants und Hotels, „Starbucks“ und anderen Filialen internationaler Ketten wohl für ein „klassisch“ touristisches Publikum gemacht ist. (Kommerziell sind natürlich beide.)

Wir besuchen viele Kirchen, ich fotografiere religiöse Bildnisse aller Art (hier nicht zu sehen), Robert wartet geduldig vor der Tür.

Das Kreuz, wieder auf einem Sockel, auch von den Maya für Kulte benutzt, wirft einen Schatten vor die wegen Renovierung geschlossene Kathedrale von San Cristóbal

Bettlerin vor der Kathedrale von San Cristóbal

Blick von der Iglesia de San Cristóbal de Las Casas in die Stadt

Blick von der Iglesia de San Cristóbal de Las Casas über das Tal

Aufschrift beim Aufstieg: „Nachbarn halten Wache!“ „Ich hoffe auf Gott, dass Sie lesen können.“ Drogen und Alkohol verboten! Wer es dennoch tut, wird angezeigt.“wird den Behörden übergeben“

Blick herunter nach einem Drittel des Weges

Fast oben: Iglesia de San Cristóbal de Las Casas

Bittende hinter der „Iglesia de Guadeloupe“

Aus dem Mercado Tradicional auftauchend, der „Templo de Santo Domingo“

Im Inneren, in Sanierung befindlichen „Templo de Santo Domingo“

Auf einem „Kunstmarkt“ vor der Kirche „Templo y Ex Convento Santo Domingo“, in dem sich unter weißen Plastik-Dächern Stand an Stand reiht, bieten unendlich viele Händler nur zwei Produktgruppen: Textilien in herrlich leuchtenden Farben und Schmuck. Dieses immense Angebot findet auch hier kaum Kunden. Low Season, Nebensaison, oder vielleicht auch hier noch Folge der Finanzkrise 2008? Wir shoppen: Zwei kleine Armbänder mit rotem Bernstein.

Ganz anders sieht das auf dem Wochenmarkt aus (Mercado Municipal „José Castillo Tielemans“): In dieser kleinen, labyrinthartigen Extrastadt gibt es wirklich alles: am Eingang Obst, Gemüse und Fleisch, später Elektroartikel, Reinigungsmittel und alltägliche Kleidung ohne folkloristische Elemente für die Menschen, die hier leben. Alles leuchtet in der Abendsonne und es ist voll! Hier sind die Kunden und das, was man wirklich braucht. Ich träume von einer Küche, um mit all diesen leckeren (vegetalen) Zutaten kochen zu können. Mit dem zufälligen Besuch auf dem Markt stoßen wir an den Rand der Blase, der Tourismusblase, in der wir uns immer wieder auf unserer Reise befinden.

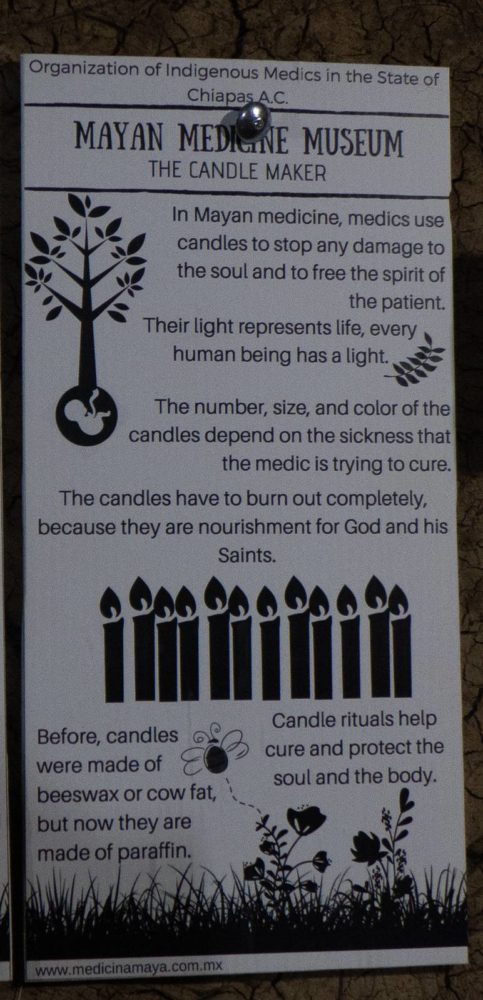

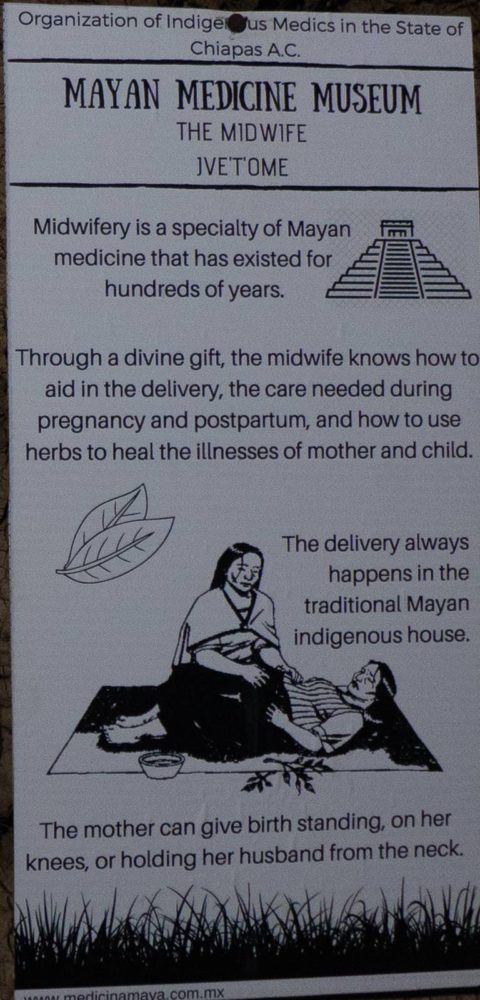

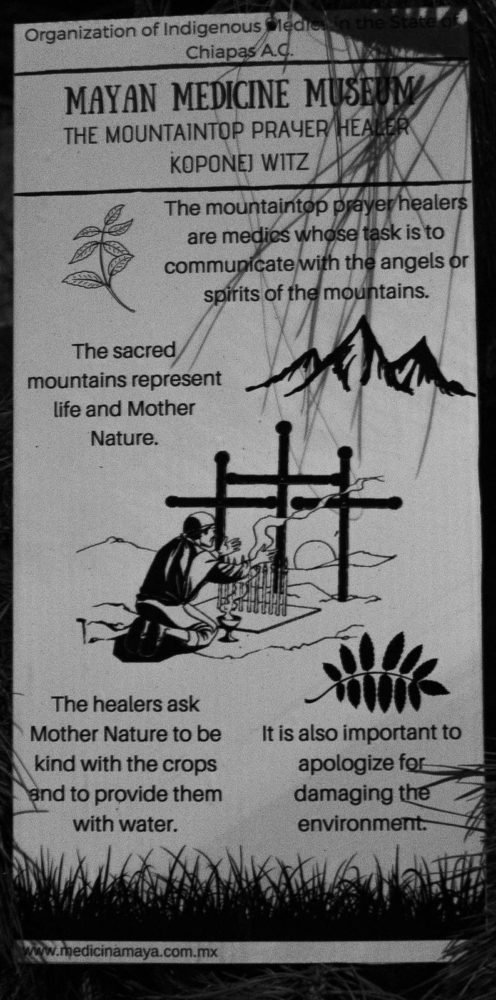

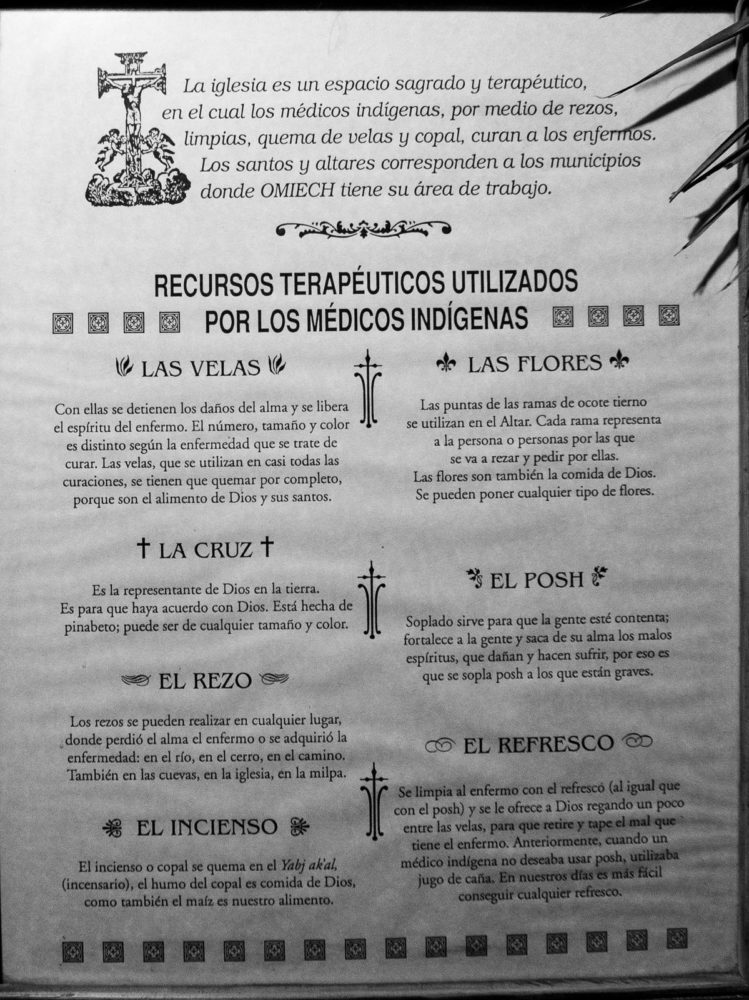

Unser Weg ins Maya-Medizin-Museum, einen Tag später, führt uns noch weiter in den Alltag der Stadt hinein. Jenseits des Marktes sehen wir nur noch Menschen dunkler Hautfarbe. Die Geschäfte an der Straße sind einfach und nach Gewerbe sortiert: Zunächst gibt es Tischler, die ihre Möbel noch unbehandelt präsentieren, den endgültigen Anstrich scheint man sich beim Kauf aussuchen zu können. Dann folgen ein paar Friseure, dazwischen kleine Lokale, Tortillas und Pizza scheinen der Renner zu sein. (Selbst wenn wir es unserer Verdauung schon zutrauen würden hier zu essen – hier gibt es keine vegetarische Option.) Dann die Metallhändler: Sie verkaufen Rohre, Töpfe in allen Größen, kleine Herde für Holzkohle, einmal richtig geschmiedet und für die, die sich nicht mehr leisten können, die preiswerte Variante, aus einem Blechkanister kunstvoll gebogen. Nach ungefähr einem Kilometer haben wir das Museum erreicht. Es wird von einer Organisation betrieben, die das traditionelle Wissen um Heilmethoden der Maya-Nachfahren sammeln und sichern will. Ein Zusammenschluss traditioneller Heiler erfahren wir. Die Displays sind grauenvoll und erinnern mich an Heimatmuseen, die ich in meiner Kindheit besucht habe, Dioramen gleich, nur unverglast. Mich interessiert die Information und die gibt es erstaunlicherweise sogar auf Deutsch.

Vor dem „Mercado Municipal“ – Hier endet der touristische Bereich.

Im „Mercado Municipal“

Jenseits des touristischen Bereiches.

Auf dem Weg in Maya-Medizin Museum

Auf dem Weg in Maya-Medizin Museum

Das musste einfach sein: Vor demMaya Medizin Museum

Display im Maya Medizin Museum

Display im Maya Medizin Museum

Maya Medizin Museum – Garten mit Heilpflanzen

Unser Guide, der uns ins indigene Dorf Chamula fährt, erzählt uns, dass die Tzotzil-Mayas zwischen Krankheiten organischer Herkunft und solchen geistiger Herkunft unterscheiden. Im ersten Fall würden sie moderne, wissenschaftliche Medizin in Anspruch nehmen, im zweiten Fall die traditionelle. Wir erfahren, dass geistige Ursachen zum Beispiel ein Ungleichgewicht, eine Störung in der Harmonie mit der Gemeinschaft sein könnten. Fünf verschiedene Heiler gibt es: Die, die in die Berge gehen und beten. Die, die den Puls lesen (vielleicht ähnlich dem Ayurveda). Die Hebammen. Die Pflanzenkundigen. Und die, die sich mit den Knochen beschäftigen. Heiler werden entweder durch ihre Familie in den Beruf hineingeboren, erwerben das Wissen von ihren Eltern, oder werden durch einen Traum dazu bestimmt. Die heutige Heilkunde/Religion der Maya hat christliche Elemente aufgenommen. So wird sich bekreuzigt, zu Maria und der Dreifaltigkeit genau so gebetet wie zu den Wind- und Regengöttern. Wir haben uns ein wenig eingelesen, wenn es euch interessiert, findet ihr unten ein paar Links von Texten, die wir erhellend fanden.

Dreimal haben wir ganz alltägliche, nicht für Touristen aufbereitete Zeremonien erleben dürfen, zufällig in zwei Kirchen. Gebete, Fürbitten vielleicht, wiederholend. Dazwischen wurden Kerzen angezündet, geredet oder auch gelacht. (Die Kerzen müssen vollkommen abbrennen, das Wachs ist Nahrung für die Götter – in Rom hatte ich elektrische Kerzen mit Münzeinwurf und Zeitschaltuhr gesehen). Nur der Schamane singt oder betet laut. Die Melodie ist eindringlich, wiederholt sich und scheint überliefert, immer gleich. Die, um deren Anliegen es geht, knien, sprechen leise mit und stellen die Kerzen auf. In einem Fall konnten wir sehen, dass der Schamane bezahlt wird. Es sind kleine Beträge.

Inzwischen sind wir umgezogen, drei Nächte schlafen wir in dem Hostel „Posada des Abuelitos“, das schöne Hofbereiche hat, in denen wir in der Sonne sitzen können ohne auf die Straße zu müssen.

So nett und gemütlich San Cristóbal für uns ist, es bleibt doch eine Stadt. Abseits der Fußgängerzonen mit viel Verkehr, der kaum vorankommt (zu Fuß ziehen wir immer vorbei) und unglaublich laut ist. Wir wünschen uns eine Pause. Am Rand des Hochtals, noch weiter draußen als das Maya-Medizin-Museum finden wir ein kleines Naturschutzgebiet, in dem man gegen einen bestimmten Betrag einen wenige Kilometer langen Rundweg laufen darf. Der ist gut angelegt und das Gelände ist gesichert, man muss keine Angst vor Überfällen haben. Der Weg führt nach oben, entfernt sich von der Stadt, die auf etwa halber Strecke plötzlich nicht mehr zu hören ist. Unglaublich diese Stille, etwas fällt von uns ab. Die nächste halbe Stunde genießen wir schweigend. Ab und an hören wir einen Vogel oder das Rascheln von Pflanzen im Wind. San Cristóbal liegt auf der Höhe der so genannten Nebelwälder. Kein Baum ist hier allein. Flechten, Moose oder ganz andere Pflanzen, die sich in einer Astgabel oder Rindenlücke angesiedelt haben, machen aus jedem Baum ein ganzes Biotop. Der Waldboden ist voller Blumen und Farben. Der Pfad endet auf einer kleinen Lichtung, hier gibt es Nadelbäume – und Hummeln. Nach dem Abstieg besuchen wir noch zwei Orchideenhäuser.

Vor dem Naturpark – noch an einer belebten Straße

Angekommen – wir haben (fast) den ganzen Park für uns.

Zum Schluss besuchen wir die Orchideenhäuser.

Etwas blüht ….

Aber weniger als wir erwartet haben

Unser Rückweg führt uns dann noch einmal durch das „andere“ San Cristóbal – das eigentliche. Wir sind froh, dass die Sonne scheint. In der Dämmerung würden wir den Weg nicht wagen. Wahrscheinlich wären wir hier auch bei Dunkelheit nicht tatsächlich in Gefahr, aber das Fremde und Unvertraute würde uns mehr Angst machen. Zurück also in die Touristenblase. Es ist gut für uns, dass es diese Blase gibt, die zwischen Bekanntem und Unbekanntem vermittelt und Standards aufgreift, die sich dem nähern, was wir gewohnt sind. Wir würden uns vor Angst und Fremdheit in die Hosen machen, wenn wir hier dem nackten Leben drei Tage ausgesetzt wären… Aber es ist uns auch wichtig zu wissen, dass es eine Blase ist. Eine kleine Welt, die für uns Touristen geschaffen wird. Eine Welt, in der es uns gut gehen soll. In der wir Geld ausgeben, zur Wirtschaft beitragen. Und die uns auch ganz bewusst von den Problemen der Bevölkerung, der Armut, dem Schmutz oder allzu fremden Gewohnheiten und Bräuchen fernhält.

Und auch in San Cristóbal wieder „Murales“ …

„Porno reproduziert Vergewaltigungen!“ „Sexarbeit legitimiert Vergewaltigungen!“

„Stoppt den Krieg gegen die Zapatisten!“

Besonders cool, diese Wand in der Nähe des Naturparks.

Fantasievoll…

oder ziemlich realistisch!

Sieben Tage waren wir in San Cristóbal. Fünf Wochen in Mexiko. Ebenfalls noch im Gebiet der Hochland Mayas, aber bereits in Guatemala, liegt unser nächstes Ziel, die Stadt Quetzaltenango.

Links

San Cristóbal de las Casas – Wikipedia