5. – 19. Oktober 2019

Wir kommen Mittags in San Pedro an. Was für ein Unterschied auf den ersten 20 Metern: voll, laut, Verkäufer, die uns Touren anbieten, TukTuk-Fahrer, die uns Taxi sein wollen. Nach der ersten Steigung setzen wir uns erst einmal in ein Café, Blick auf die Straße, Überblick bekommen. Der Kaffee ist unglaublich gut.

Unser Hotel, „Los Amigos“ ist nur wenige Schritte weiter. Drei Stockwerke hoch, in den Hang gebaut, haben wir vom Zimmer aus einen großartigen Blick über den See. Ganz anders als in Panajachel sehen wir viele junge Touristen. Ein großer Teil spricht Hebrew und wir sehen auch immer wieder Kippas. Gleich nebenan ist ein Kibbuz, recherchiert Robert, im Straßengeschäft werden Falafel angeboten, aber heute ist zu.

Auf der Dachterasse waren wir tatsächlich nur einmal.

Unser Zimmer mit View im Los Amigos

Blick von unserem Zimmer: Der Berg „Indian Nose“ …

zeigt durchaus verschiedene Gesichter…

…

Auch hier gibt es Murals, aber anders als in Mexiko, sind sie selten bildhaft und kennen nur eine Botschaft: Jesus rettet dich. Die Erfahrungen mit der Religion hier sind komplex und erfordern einen eigenen Text.

Alt und Jung

Nur ein Beispiel der vielen evangelikalen Wandbilder, die die Stadt dominieren

Die Sonne geht auf …

Mehr als vier Meter hoch ist dieses Bild in der Nähe unserer zweiten Unterkunft.

Werbung für eine Wäscherei

Die Nacht wird unglaublich laut. Wir sind wohl mitten auf der Partymeile gelandet. Noch eine Stunde nachdem die Musik nicht mehr zu hören ist, klappern Gläser und grölen Betrunkene. Dann aber ist Schluss. Bis auf die Hunde, die keine Sperrstunde zu kennen scheinen. Anders, als wir an diesem müden Morgen befürchten, wird hier aber nicht jeden Tag, sondern meist am Wochenende gefeiert.

Habe ich schon einmal gesagt, wie laut es auf unserer Reise meist ist? Irgendein Motor brummt immer, gesprochen wird auch gerne oft viel und laut und den Rest besorgen mächtige Verstärker, mit denen Musik oder Werbebotschaften auf die Straßen geblasen werden. Die Art des Geschäftes, das so Aufmerksamkeit erzeugen will, spielt dabei vielleicht gar keine Rolle. In Panajachel haben wir eine solche Anlage samt Promoterin auch am Eingang einer Apotheke gesehen.

Bei einem morgendlichen Spaziergang durch den Ort entdecken wir auch ruhigere Ecken. In einer schmalen Straße finden wir eine italienisch geführte Bäckerei, die fantastisches Frühstück macht. Die Sonne, die zwischen den Bäumen im Garten eine Lücke findet, wärmt. Gleich nebenan ist die San Pedro Spanish School, und gegenüber findet Robert den Aushang für eine Ferienwohnung. Der Plan ist schnell gemacht. Wir machen unseren Spanischkurs hier und wohnen gleich gegenüber. Nachdem die Schule zunächst einen geschlossenen Eindruck macht, stellt sich heraus, dass der Direktor samt Familie am Nachbartisch frühstückt. Geritzt!

Drei Tage noch bleiben wir im Los Amigos. In diese drei Tage fällt auch unsere Wanderung auf den Vulkan „San Pedro“. Er liegt in einem städtischen Schutzgebiet und soll deshalb auch halbwegs sicher alleine zu besteigen sein. Ein schon voll besetztes Tuk-tuk ächzt mit uns zwei zusätzlichen Passagieren um 6 Uhr morgens zum Eingang des Parks. Für den Eintritt soll uns ein Führer begleiten, von jetzt 1800 bis auf 2200 Meter. Die noch folgenden 800 Höhenmeter sollen einfach dem Weg zu folgen sein. Es macht Freude an diesem frischen Morgen durch den Wald bergan zu wandern. Die Steigungen sind allerdings nicht ohne, aber für uns ganz OK. Auf 2200 gibt es dann eine Aussichtsplattform. Als ich unserem Guide beim Abschied ein Trinkgeld gebe, sagt er, es gäbe Räuber am Berg und ich solle mein Geld nicht zeigen. Es käme nicht gerade jeden Tag vor, aber seit ein paar Monaten … Die wären aber nur auf Geld aus, nicht mehr … Die Straße auf der Rückseite des Vulkans, das hatten wir gelesen, wird von Bussen und auch Tuk-tuks nicht befahren – aus Sicherheitsgründen. OK, das meiste Geld in die Socke und dann mit leicht mulmigem Gefühl alleine weiter. Der Aufstieg ist anstrengend, aber gleichzeitig ist es wohltuend, den Körper mal wieder zu fordern. Auf 2600 Metern kommt uns eine Gruppe aus zwei Frauen und einem Mann entgegen. Sie gehen mit eigenem Guide (und Hund). Die Gruppe muss vor Öffnung des Parks (ohne den offiziellen Eintritt zu bezahlen) losgegangen sein. Der fremde Guide fährt uns an: „Wo ist denn euer Guide“, es wäre unverantwortlich und wir sollten umkehren, es sei viel zu gefährlich am Berg, es gäbe keine Polizei dort oben und niemand könne uns helfen. Er macht ein ziemlich besorgtes Gesicht und sagt, dass er nicht noch einmal mit aufsteigen könnte, maximal bis auf 2700 Meter sollten wir noch gehen. Mit ziemlich weichen Knien gehen wir weiter. Wir können die Information nicht wirklich einschätzen. Will der Guide nur seine Kosten vor den drei anderen Touristen rechtfertigen oder hat er ernste Sorge. Mit dem Abstand beruhigen wir uns und steigen weiter auf. Lassen die 2700 Meter Marke hinter uns und beschließen wachsam zu bleiben. Kurz nach 2800 Meter, keine 200 Meter trennen uns mehr vom Gipfel, hören wir in der Nähe einen Pfiff. Sofort erkennen wir, dies ist kein Vogel, hier pfeift ein Mensch. Der Pfiff, ganz in unserer Nähe, bekommt eine Antwort von weiter unten. Blitzschnell besprechen wir die Lage und beginnen bergab zu rennen. So schnell es dieser steile Pfad zulässt. Und es geht erstaunlich schnell. Auf 2700 Metern machen wir zum ersten Mal eine Pause und lauschen noch oben. Nichts. Dann taucht kurz vor uns plötzlich ein Mann auf. 10 Meter entfernt zieht er erst seine Machete und als er sieht, dass ich ihn beobachte, steckt er sie in den Boden und holt eine Hacke hinter einem Baum hervor. Beginnt zu hacken. Wir nähern uns langsam. Immer die Augen des anderen im Blick. Ob wir oben gewesen seien, werden wir im Vorbeigehen gefragt. Nein, sage ich. Warum? Zu kalt, improvisiere ich schnell. Außer Sicht hören wir wieder einen Pfiff, etwa von dort, wo wir den Mann verlassen haben. Nun gut, dann rennen wir wieder. Weiter unten begegnen wir wieder einem Mann, der nimmt, als er uns kommen sieht, seine Machete und schlägt sich (hier ist das wörtlich zu nehmen) seitlich in die Büsche, so als wolle er nicht gesehen werden. So schnell wir können, steigen wir weiter ab. Machen erst auf der Aussichtsplattform auf 2200 Metern wieder eine kleine Pause. Bedauern, dass der Genuss der Natur sich nicht so ganz durchsetzen kann… Kurz vor dem Eingang zum Park treffen wir dann auf zwei guatemaltekische Polizisten. „Bienvenidos a Guatemala“. Auch hier werden wir gefragt, ob wir am Gipfel gewesen seien. „Nein“, und diesmal erzählen wir den wahren Grund. „Ja, Glück gehabt“. Lautet die Antwort. Wir fühlen uns wirklich gut beschützt… Schon um halb zwölf sind wir wieder im Ort und stärken uns – wir waren ja ohne Frühstück aufgestiegen – mit den besten veganen Nudeln am Ort, im Fifth Dimension. Wir werden nie erfahren, ob die Pfiffe von Räubern stammten, die es auf unser Geld abgesehen hatten oder ob wir nur Waldarbeitern begegnet sind. Ganz real hingegen war der Muskelkater vom Aufsteigen und mehr noch dem Herabrennen, der in den nächsten Tagen auf Schritt und Tritt unser Begleiter war.

Hier ist eigentlich alles schon überstanden …

Beim Aufstieg …

Unterwegs …

Unterwegs …

Unterwegs …

Blick von der Plattform auf 2200 Meter – Hier verlässt uns unser Guide

Wir ziehen um. In den kommenden zehn Tagen haben wir eine ganze Wohnung für uns: Zwei Schlafzimmer, Küche, Wohnzimmer, ein Bad mit Regendusche und eine Terrasse, auf die auch morgens schon die Sonne scheint. Die Überlegung selbst zu kochen und dadurch zu sparen (und mehr Gemüse zu essen), verwerfen wir nach kurzem Nachdenken: zu viele Dinge müssten eingekauft werden, nur um die Basis einer Küche zu ermöglichen. Aber es ist toll mehr Platz zu haben, mehr Heim als nur ein Zimmer mit Bad.

Diese beiden Bilderbuchhunde gehören zu unserem neuen zu Hause.

Ein Herz und eine Seele …

Die erste Etage mit Terrasse ist ganz für uns.

Blick Richtung See

Blog oder Hausaufgaben?

Hausaufgaben!

Hightech-Diary

Die „Straßen“ in unserem Viertel. Gut einen Meter breit. Im von Einheimischen geführten Pinochio haben wir gut und günstig vegetarische Nudeln gegessen.

Sieben Tage haben wir Einzelunterricht, mein Lehrer heißt Andres und ist dreißig, der von Robert, Umberto ist 28. Wir haben den Unterricht auf den Nachmittag gelegt, die Zeit des Tages, in der es normalerweise regnet. Aber auch die Vormittage sind durch den Unterricht bestimmt, wir bekommen Hausaufgaben. Mein Unterricht ist eher durch Gespräche bestimmt. Ich erfahre viel über das Leben hier im Allgemeinen und Andres Familie, Jugend, Leben im Besonderen. Eine der spannendsten Gespräche beginnt mit seiner Aufforderung den Unterschied zwischen „necesitar“ (benötigen) und „consumar“ zu diskutieren. Robert lernt konsequenter Grammatik und ist dort sehr schnell viel besser als ich. Mir macht es immer noch Mühe korrekte Zeiten zu bilden. Beide sind wir immer froh, wenn wir die drei Zeitstunden hinter uns haben. Oft kommt dann nicht viel mehr, als Abendessen in einem nahegelegenen Restaurant, wach halten bis um halb neun und dann todmüde ins Bett.

Die Unterrichsträume sind diese kleinen Hütten, im weitläufigen Schulgarten gestreut.

Mit schmalen Wegen verbunden, die entfertesten liegen direkt am See.

Blick von einem „Klassenraum“ auf den See.

Robert lernt Lebensmittel

Geschafft: 7 Tage á 3 Stunden. Robert mit Umberto

Andres mit Thomas

In diese Zeit fällt auch ein anderthalb-tägiger Regen. Er führt zu einem fast 24-stündigem Ausfall der Elektrizität. Zum Glück gibt es Kerzen im Haus. Aber auch die Wasserversorgung scheint vom Strom abhängig zu sein. Die „Unterrichträume“, es gibt offenere in See-Nähe und gemauerte näher zum Café hin, bestehen aus einem Tisch, zwei Stühlen, einem Whiteboard, lassen sich trotz einer offenen Seite auch im strömenden Regen gut benutzen.

Inmitten unserer Unterrichtswoche liegt ein freies Wochenende. Das Wetter ist gut und wir fahren beide Tage mit dem Boot in den Ort San Marcos auf der anderen Seite des Sees. Dort soll das Mekka der Touristen liegen, die in Yoga, Spiritueller Lebensführung und teuren Kursen zur Persönlichkeitsentwicklung ihr Heil suchen. Wir begnügen uns mit einem kleinen Nationalpark, der am Fuß eines Hügels an der rechten Dorfseite angelegt ist. Auf verschiedenen Höhen finden sich Wege zwischen angelegten Bereichen mit Pflanzen, es gibt immer wieder kleine Badestellen und das „Trampolin“, eine hölzerne Plattform, von der man aus 12 Metern Höhe in den See springen kann. Wir finden einen schönen Platz am Ende der Wege. Ich brauche ein wenig, bevor ich ins Wasser gehe, Robert ist schnell drin, er hat Tage darauf gewartet. Es ist ziemlich klar und erfrischt. Ein wenig rausgeschwommen hat man einen herrlichen Blick auf alle drei Vulkane und die oft theatralisch inszenierten Sprünge vom Trampolin.

Im kleinen Schutzgebiet.

Blick von unserer Badestelle

Blick von unserer Badestelle

Die drei Vulkane

Auf dem Maya Observatorium

Blick von dort auf San Marcos

Die Maya-Kultstätte

Maya-Kultstätte, das Kreuz ist 90 Grad gegen den Uhrzeiger verdreht.

on top …

Freilichtbühne in San Marcos

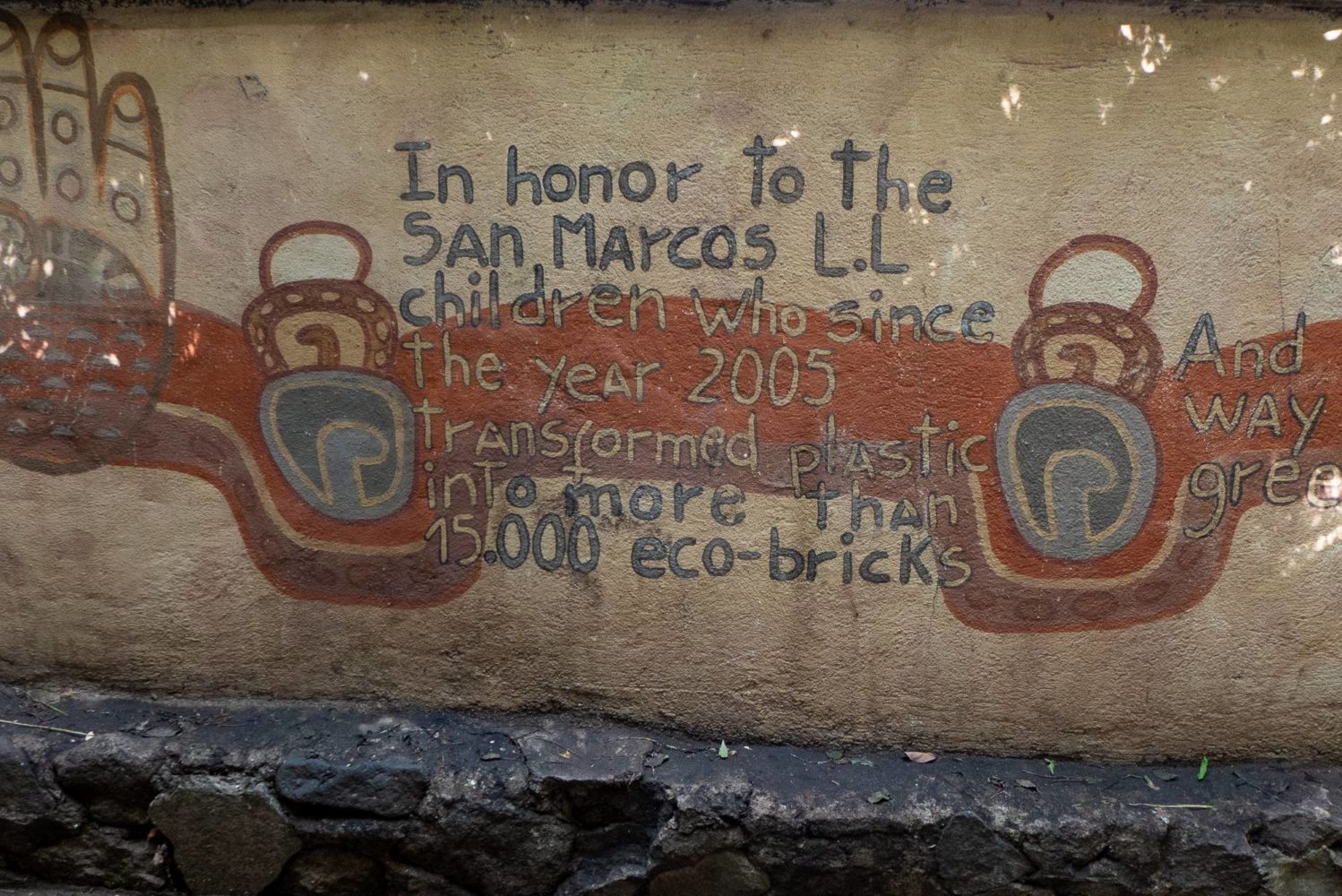

Die ECO-Brics sind die Erfindung einer deutschen Aussteigerin …

… Geschichte unten verlinkt

Ist er nicht schön?!

Weil aber Wochenende ist, ist es auch ziemlich voll. Ein Parkwächter patrouilliert mit einem riesigen Hund, der weniger real als für einen Fantasy-Film animiert wirkt. Jedes Mal, wenn sein Herrchen nach einer Pause wieder aufbricht, schleppt er sich, „muss das schon wieder sein“, träge, alle Hautfalten schlackernd, hinterher. Wege scheinen in San Marcos keinem Plan, sondern lediglich der Not zu folgen, ein Grundstück erreichen zu müssen. Als wolle niemand mehr als nötig von seinem Besitz abtreten, wird es schon schwierig, wenn uns jemand entgegen kommt. Auf einem solchen Weg, dessen Richtung immer wieder wechselt und dessen Ziel sich nicht deutlich erschließt, erreichen wir nach minutenlangem Aufstieg die Mitte des Dorfes – einen Platz mit einem großen Baum, von dem wir gelesen haben, dass sich hier die spirituelle Expat-Szene mit den einheimischen Dorfbewohnern trifft. Heute am späten Samstagnachmittag wirkt dieser Platz schmucklos und verlassen. Es gibt ein offenes kleines Theater, dessen vergleichsweise neue und farbenfrohe Bemalung die Leere, die wir hier empfinden konterkariert. Etwas weiter unten dann im Dschungel der alternativen, veganen, vegetarischen und supergesunden Restaurants und Resort geht es deutlich bunter und lebendiger zu. Wir erkennen eine junge Familie wieder, die schon in San Cristobál in Mexiko Schmuck selber bastelt und an andere Touristen verkauft. Überhaupt erinnert uns das Publikum hier an Sommer Open Airs in Deutschland.

Mein wunderbarer Waschsalon …

Bergrauf ….

Und dann wieder runter

Die beiden waren unglaublich cool ,,,

Gruß an Steffi!

Zeit für einen Plausch gibt es immer.

In San Pedro sind Srohhalme, Plastiktüten und Styropor verboten

Am See laufen Nüsse-Verkäufer mit ihren Plastik-Taschen zwischen den Besuchern und versuchen etwas Geld zu verdienen. Eine Handvoll Cashews ist mit knapp drei Euro nicht gerade billig. Aber sie verkaufen auch fast nichts. (Wir machen uns, vielleicht zu Unrecht, über die Hygiene Gedanken). Einer von ihnen ist David. Vielleicht 14. Wir sprechen ein wenig am See. Beim zweiten Treffen, nennen wir uns beide beim Namen und die Frage nach dem „wie geht es dir?“ bekommt eine erweiterte Antwort: „Gut, ich arbeite eben die ganze Zeit.“ Wir sind zwei aufeinander folgende Tage in San Marcos und als wir am Sonntagabend zum Boot gehen, dass uns zurück nach San Pedro bringt, treffen wir David noch einmal. Er sitzt am Wegrand, mit einem kleinen Mädchen, vier, fünf, vielleicht seiner kleinen Schwester. Wir grüßen uns, mit dem jeweiligen Namen, wir kennen uns, wir werden uns nie wieder sehen. Und ich fühle mich plötzlich gar nicht gut damit, nie Nüsse bei ihm gekauft zu haben.

Jeden Tag einen frisch gepressten O-Saft

„Bright Light“ in unserem italienischen Frühstückskaffee (gleich gegenüber)

Das Tipico, von wenigen Ausnahmen abgesehen unser Frühstück in San Pedro.

Durch die verhältnismäßig lange Zeit, die wir in San Pedro bleiben, bilden sich Rituale. Wir frühstücken immer beim Italiener gegenüber. Das „Tipico“ mit Eiern, Bohnen, Salat, Toast, selbst gekochter Marmelade und Frischkäse ist abwechslungsreich und reicht fast immer bis zum Abend. Da wir früh aufstehen, führt unser Weg davor oder auch nach dem Frühstück auf verschiedenen Wegen über den Berg auf die andere Seite des Dorfes. Hier stehen in kurzer Entfernung mehrere Stände, an denen frisch gepresster Orangensaft verkauft wird. Verglichen mit den Preisen in den von Expats geführten Restaurants unglaublich günstig. Gut fünfzig Cent zahlen wir für ein großes Glas. Manchmal gehen wir auch mittags, vor der Schule, hierher. Nur einmal, während des Dauerregens lassen wir den Saft aus. Bald werden wir hier jeden Tag herzlich begrüßt und als wir uns am letzten Tag verabschieden, kommt die Frau hinter ihrem Stand hervor, nimmt jeden von uns in den Arm und wünscht uns eine glückliche Reise. Guatemala, deine Menschen. Robert und ich sind uns ziemlich einig, dass solche Offenheit mit Zeit einhergeht. Zeit, die es braucht aufmerksam zu sein und sich im Moment zu begegnen. Und dass diese Ressource natürlich damit zu tun hat, wie komplex man das eigene Leben erlebt. Und das wiederum mit Globalisierung, Möglichkeiten, Sorgen und vielleicht auch dem Unterschied zwischen Stadt und Land. Dass es aber auch individuelle Unterschiede sind, macht die Frau am Stand gegenüber deutlich. Hektisch presst sie die Orangen aus, als gäbe es einen Preis zu gewinnen. Auch produziert sie auf Vorrat in einen größeren Behälter, so kann sie Kunden schneller bedienen, aber so ist der Saft auch nicht mehr ganz frisch. Konkurrenz ist eine bittere Pflanze, sie verdirbt Großzügigkeit schon in ganz geringen Dosen, nicht zuletzt die Großzügigkeit mit sich selbst.

Der Abschied von San Pedro fällt schwer. Das ruhige Leben, das wir hier in der Vorsaison geführt haben, die Vertrautheit, mit den wenigen Plätzen verbunden, an denen wir gegessen haben, den Menschen, die uns dann schon kannten, waren ein kleines Stück Heimat auf dieser Reise. Und besonders ich bin es, der solche Heimat, dieses Mal beim Reisen immer wieder sehr vermisst.

Was fehlt? Ein Ausflug nach Santiago die Atítlan, die 25 Sprachen, die in Guatemala gesprochen werden, die Erkältung, die wir von hier mitgenommen haben, der amerikanische Schriftsteller, fast siebzig, schlohweißes Haar, der dann doch Lehrer geworden ist (kommt mir irgendwie bekannt vor) und hier seinen Lebensabend verbringt und eben die Religion. Davon ein andermal (oder vielleicht auch nicht).